Con il ritiro della Fondazione Orestiadi dalle Fabbriche di Agrigento si chiude un esperimento importante: un tentativo coraggioso di portare cultura e visione in un territorio complesso.

Per me è anche il momento di riflettere su quel passaggio breve ma intenso che ha segnato una parentesi significativa del mio percorso. Ma la mia riflessione non vuole essere solo personale: è anche un tentativo di restituire la complessità di una memoria più ampia e sfaccettata dell’intera vicenda.

Anch’io sono stata parte della Fondazione, anche se per poco tempo. Per questo il mio ruolo è stato soprattutto quello di osservatrice e testimone. Ho seguito da vicino la vicenda delle Fabbriche, nate come una scintilla dalla cosiddetta “casa madre”, una scintilla in cui avevo creduto profondamente, immaginando potesse divampare in un fuoco capace di scaldare, illuminare, cuocere, trasformare.

Mi sentivo coinvolta, ero certa di poter contribuire a questa trasformazione. Ma non è accaduto. E ciò che era un sogno, ho dovuto lasciarlo andare.

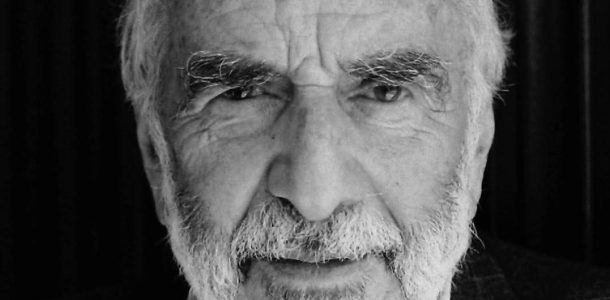

Nel mio breve cammino dentro la Fondazione ho osservato da vicino la vicenda dell’ex presidente Calogero Pumilia, la cui fiducia ha reso possibile il mio ingresso nel progetto. Non mi riferisco qui tanto a un uomo, quanto a una visione, a un’idea. Un’idea di cultura come spazio comune, responsabilità, possibilità di trasformazione. In quell’idea avevo creduto, e continuo a credere.

C’è chi attraversa le istituzioni come un’ombra, e chi le abita con il peso della responsabilità. Calogero Pumilia appartiene alla seconda categoria: non un passante né un uomo di facciata, ma un tessitore, un costruttore. Quando ha assunto la guida della Fondazione Orestiadi, lo ha fatto con lo stesso spirito con cui un tempo si era ricostruita Gibellina: non per nostalgia, ma per dovere. Ha raccolto macerie — finanziarie e organizzative — e ha lavorato con metodo, con la fermezza di chi sa che la cultura non è un privilegio, bensì un impegno civile.

Per dieci anni, la sua guida è stata attenta e coerente, spesso entusiastica. Ha ricucito trame, restituito stabilità a ciò che sembrava prossimo al declino, lavorando perché la memoria della Fondazione non diventasse commemorazione, ma trampolino verso il futuro.

Guardando oggi al suo percorso, si disegna una traiettoria limpida: Pumilia ha tenuto la barra dritta anche quando le acque si agitavano. E ha saputo lasciare quando la dignità era minacciata. È un gesto raro, che ricorda quanto la cultura sia un equilibrio fragile, da difendere giorno per giorno.

La sua storia dentro la Fondazione Orestiadi può leggersi in tre momenti chiave: costruzione, ricostruzione, sacrificio. Dopo qualche anno dalla nascita di Gibellina come città d’arte, Pumilia è segretario della Fondazione: è immerso nel motore amministrativo del progetto visionario di Ludovico Corrao. Se quest’ultimo è il poeta e il leader carismatico, Pumilia è colui che traduce l’utopia in atti concreti, che intreccia i fili della burocrazia perché il sogno diventi possibile.

Dopo la morte di Corrao e dopo due gestioni intermedie, la Fondazione attraversa una profonda crisi e Pumilia ne assume la presidenza: non è più solo l’uomo della costruzione, ma anche quello della stabilizzazione e del rilancio. Lavora con rigore per restituire credibilità alla Fondazione, garantirne le risorse, mantenerne il senso, espanderne il raggio d’azione a Palermo e ad Agrigento, immaginando già di farlo anche altrove, nel solco tracciato da Corrao.

Il terzo atto è il più drammatico, e insieme il più amaro. Gibellina viene proclamata Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea per il 2026: è un riconoscimento storico, che conferma la validità della visione originaria. Eppure, proprio in questo momento di massima visibilità, Pumilia si dimette – malgrado lo statuto della Fondazione non prevedesse un atto di sfiducia -, per sottrarsi a logiche di appropriazione e giochi di potere. La sua uscita non è un passaggio sereno, ma un gesto netto: non si può restare dove la cultura viene condizionata da personalismi.

Eppure, la sua traccia resta. È stato il traghettatore tra sogno e realtà, tra memoria e futuro. Ha impedito che Gibellina diventasse solo un museo del passato. Ha difeso una visione che voleva la cultura come seme, non come trofeo.

Resta però una domanda aperta: la Fondazione Orestiadi saprà proseguire nello spirito con cui è nata, o cederà alla tentazione di ripiegarsi nella celebrazione di se stessa? Me lo chiedo perché un’istituzione culturale non appartiene solo a chi la dirige, ma a tutti e a “ogni uno”, come direbbe Danilo Dolci. È un bene comune.

Possiamo forse tentare una sorta di esegesi leggendo gli eventi attraverso il filtro del mito da cui la Fondazione stessa prende il nome, quello di Oreste. Ludovico Corrao è il fondatore, come Agamennone. Viene ucciso, come nella tragedia, e il suo sacrificio lascia un’eredità pesante. Pumilia raccoglie quel peso, come Oreste: non per vendetta, ma per salvare quella sorta di “casa degli Atridi”. Ma anche lui viene travolto — non dalle armi, ma dalle altrettanto affilate logiche di potere. Le sue dimissioni diventano allora l’ultimo atto di una vicenda che chiede ancora una svolta, un’uscita dalla spirale.

Il mito non è solo un riferimento colto. È uno specchio. Ci ricorda quanto sia difficile spezzare il ciclo dell’invidia, della rivalità, dell’autodistruzione. E quanto sia facile che le Erinni tornino a governare.

Le Fabbriche di Agrigento avrebbero potuto rappresentare una nuova possibilità, un laboratorio dove “fabbricare” cultura grazie anche al sostegno dell’Ente Parco. Eppure, nel raccontarne la chiusura, si è detto che quell’impegno sarebbe dipeso dalla volontà dello stesso Pumilia, che avrebbe agito in modo autonomo, senza riuscire a far rientrare la Fondazione Orestiadi nelle attività legate alla Capitale della Cultura.

Credo sia importante ricordare che le Fabbriche sono nate ben prima della proclamazione di Agrigento a Capitale, con una decisione peraltro unanimemente condivisa dal CdA. Non si trattava di un’appendice, ma di un progetto autonomo, radicato nel territorio e in una visione precisa e originale che proprio per questo avrebbe potuto semmai rappresentare una risposta concreta e vitale a un progetto, quello di Agrigento capitale, che oggi mostra molte crepe.